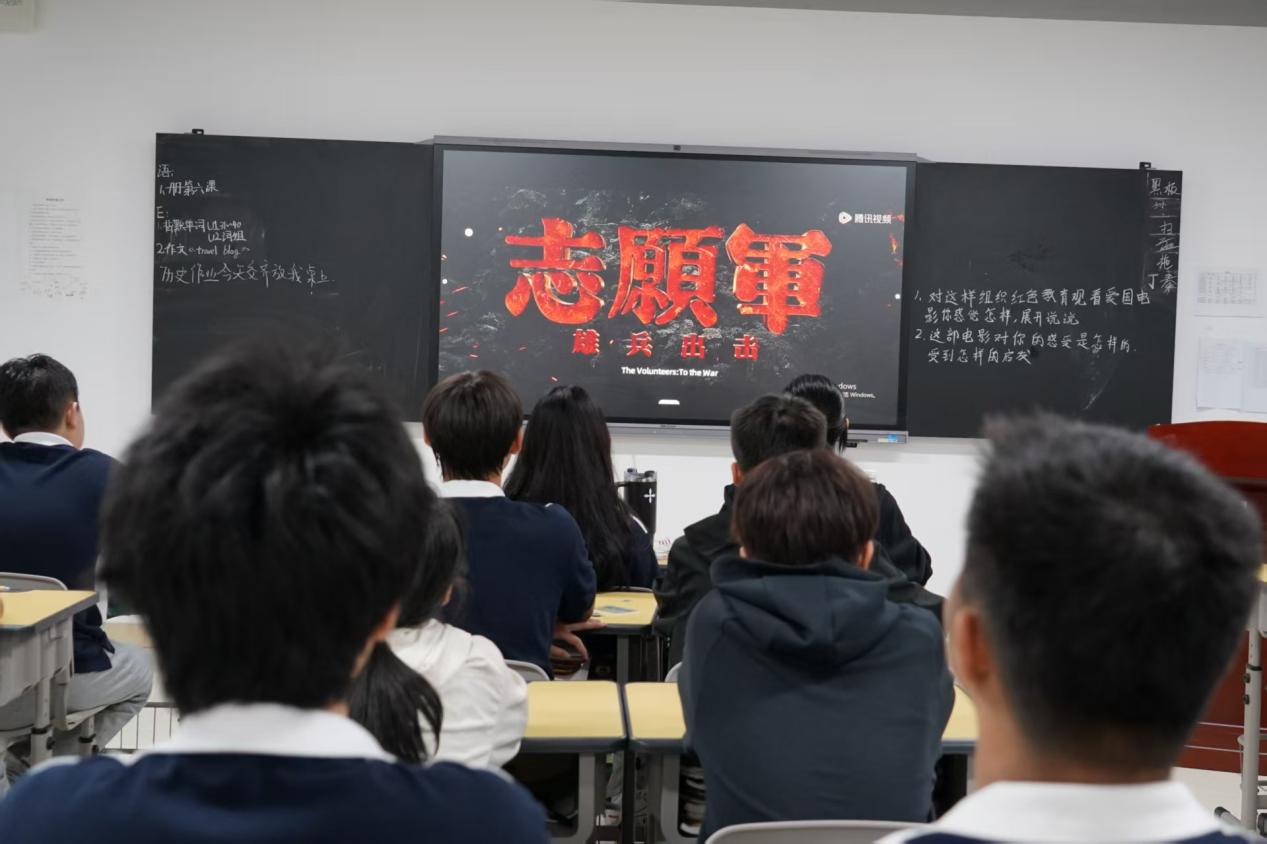

为深入推进爱国主义教育,让红色基因在青春岁月中扎根生长,引导学生在光影艺术中感悟家国情怀、提升综合素养,上海东海致高组织全体高中学生集中观看了主旋律电影《志愿军:雄兵出击》。这场跨越时空的 “光影课堂”,不仅让同学们重温了那段波澜壮阔的历史,更在沉浸式体验中实现了思想的淬炼、精神的洗礼,为 “德智体美” 全面发展注入了深厚的红色力量。

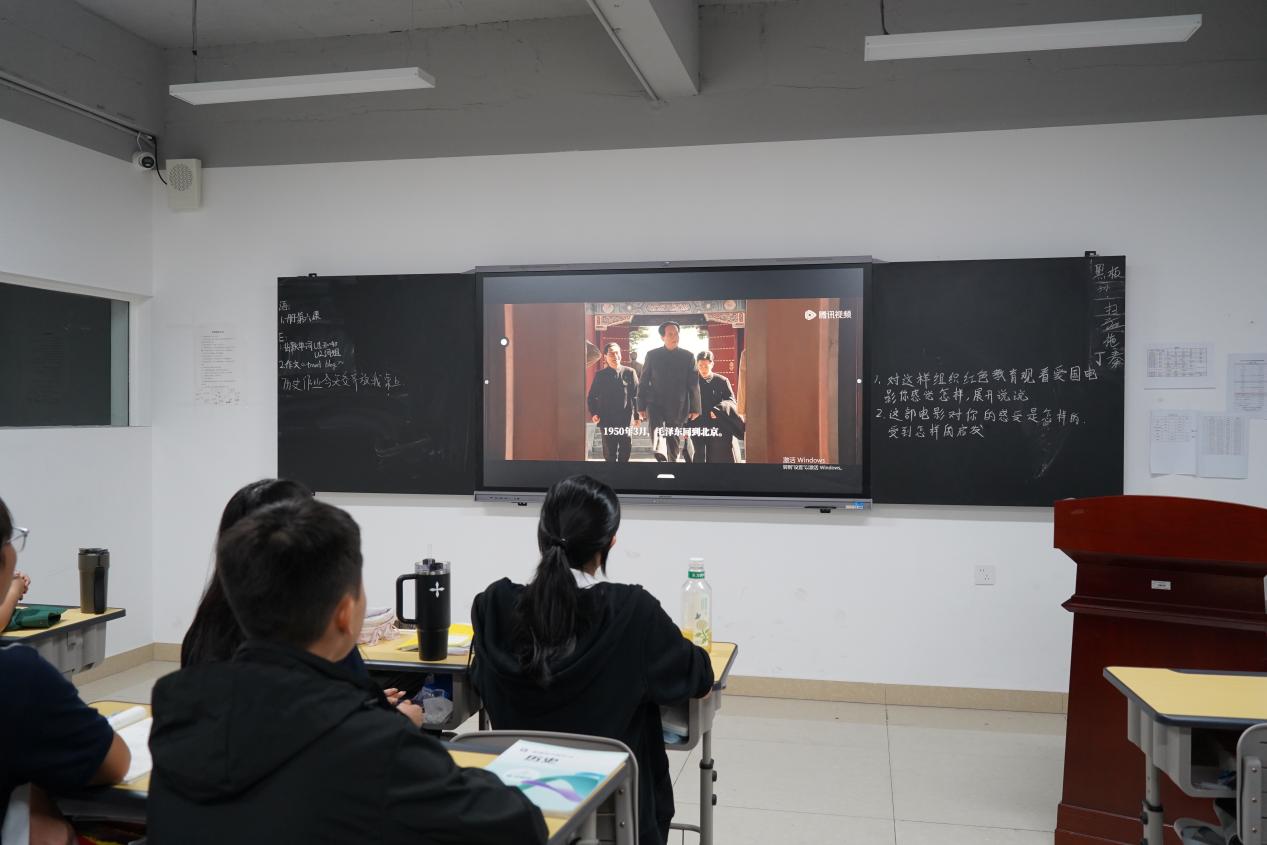

在观影活动正式开始前,语文老师何老师为同学们带来了一场生动的 “电影欣赏与观后感写作指导” 专题分享。何老师结合电影艺术的特点,从镜头语言、叙事结构、人物塑造等专业角度,引导同学们学会 “看懂” 电影 —— 既要关注影片中震撼人心的战争场面,更要深入挖掘镜头背后蕴含的历史背景、人物情感与精神内核;同时,何老师还针对观后感写作给出了实用建议,强调 “观” 是基础,“感” 是核心,鼓励同学们将个人感悟与历史认知、时代使命相结合,写出有温度、有深度、有思考的真情实感,为后续的观影与感悟表达奠定了坚实基础。

随着电影画面的缓缓展开,同学们仿佛被带回了 70 多年前那个风雨如晦的年代。当看到志愿军战士们在冰天雪地中身着单衣、手握钢枪,用血肉之躯筑起 “钢铁长城”;当听到 “我们的身后就是祖国,为了祖国人民的安宁,我们不能后退一步” 的铿锵誓言;当感受到战士们在极端艰难的条件下,依然坚守信仰、奋勇冲锋的无畏精神,现场许多同学都热泪盈眶。

这场电影,不仅是对历史的还原,更是对红色基因的生动传承 —— 它让同学们深刻明白,今天的岁月静好,是无数革命先烈用生命换来的;“爱国” 从来不是一句空洞的口号,而是融入血脉的责任与担当。从 “德智体美” 全面发展的教育目标来看,此次观影活动具有不可替代的价值;在 “德育” 层面,影片中志愿军战士的忠诚、勇敢、无私,为同学们树立了最鲜活的道德标杆,引导大家树立正确的世界观、人生观、价值观,厚植家国情怀;在 “智育” 层面,何老师的前置指导与影片中的历史细节,让同学们在艺术欣赏中拓展了历史视野,提升了审美鉴赏能力与逻辑思辨能力;在 “体育” 层面,志愿军战士在艰苦环境中展现出的顽强意志与拼搏精神,激励同学们勇于克服学习与生活中的困难,锤炼坚韧品格;在 “美育” 层面,影片精良的制作、恢弘的场面与深刻的情感表达,让同学们在感受电影艺术魅力的同时,提升了审美情趣,学会从优秀作品中汲取精神养分。

观影结束后,同学们心潮澎湃,纷纷记录下自己的所思所感。以下是四位同学的观后感节选,让我们一同聆听他们的心声:

今日盛况,来之不易。革命先烈们用鲜血谱下辉煌历史观,观看影片《志愿军:雄兵出击》之后,我感悟很深。如今的盛世背后,是无数英勇烈士的骸骨堆成的大山,是他们用力将新中国高高举起。影片中有无数帧画面令人不禁鼻子一酸。战士们看着自己的队友一个个在眼前牺牲,却什么也做不了,在战场上连自己都保护不了,更别提保护队友。眼看着敌人的大炮飞向自己的队友、同志,心情是怎样的复杂,内心是多么痛苦,就算没有出生在那个时代,在屏幕外的心情也是五味杂陈的,换做是谁也感触很深,就算被子弹打成蜂巢,也紧紧地握住竖立着的国旗,向他们的精神一样伟大。

高一年级胡映雪

看了《《志愿军:雄兵出击》,让我直观感受到了战场的全过程,这部电影也可以让更多的人知道战争是残酷的,他们的革命换来了新中国,直到我看见他们彻夜战争,在寒冷的冬天没有办法只能通过战斗把敌人的领域破坏掉。没有他们我们也不会过上安逸的生活。在良好的环境去学习,战士的革命才会让我们拥有现在的新中国,现在的中国也在一步一步慢慢变好,这让我们之后也要努力去贡献国家,这样也使国家更加强大,看到了新的希望。

高一年级王辰韵

在看完电影《志愿军:雄兵出击》后,我的印象最深的就是松骨峰上的三连和联合国上的中华人民共和国中央人民政府这两点。这也可以看出,我国当时并不是只有热战也有这国际上那无声的战场,同时也让我想起一句话“待我回家,代我回家,带我回家”。这也完美体现了当时的惨烈。所以,在这里,这时的美好生活也感谢先烈们的付出与牺牲。

高一年级孟艾森

《志愿军:雄兵出击》以震撼的视听语言,将观众带回那段烽火连天的岁月,影片没有刻意神化志愿军战士,像是通过一个个有血有肉的形象,展现了他们在极端环境下的坚韧与抉择。松骨峰上血肉相搏的惨烈。这些场景令人窒息,最打动我的是影片对“为何而战”的深刻诠释。这些年轻的战士,他是父亲,是丈夫,是儿子,却为了身后的祖国和人民,毅然决然的踏上异国他乡的战场。他们以其简陋的装备对抗武装到牙齿的敌人,用血肉之躯筑起了保家卫国的长城。这种超越生死的担当,这种为国为民的情怀,穿越时空,叩击着我们的心灵。影片让我深刻意识到,和平从来不是命运的馈赠,而是先辈们用生命换来的宝贵礼物。那段历史不应该被忘记,那些最可爱的人值得被铭记。

高一年级顾明烨